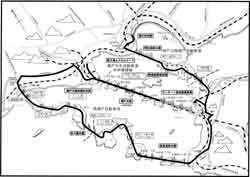

| ■第34回実地研修会(明石海峡大橋・西瀬戸自動車道と 四国幹線道路整備事業等) | 〜主な現場研修立ち寄り先 |

第34回実地研修会(明石海峡大橋・西瀬戸自動車道と

四国幹線道路整備事業等)の現場研修コースについて

| 1)瀬戸大橋架橋記念館……………岡山県倉敷市児島味野 この記念館は、昭和63年(1988)4月に開通した瀬戸大橋の完成を記念して倉敷市が建設した世界で初めての「橋の博物館」です。建物の外観は、日本古来の「太鼓橋」(大阪の住吉大社の太鼓橋を2.5倍の大きさ)の形をした大変ユニークなもので、建物自体が一つの展示物ともなっています。建物の屋根の上には歩いて登ることができ、児島の町が一望され、また瀬戸内海を遠望することもできます。館内の展示コーナーでは古今東西の著名な橋を模型やパネル、映像などで展示しています。 |

| 2)瀬戸大橋(道路と鉄道を渡す上下二層の長大橋梁群) このルートの橋梁は、日本で最初に国立公園に指定された瀬戸内海の優美な多島海の真ん中を通る、道路と鉄道の併用したタイプです。本州四国連絡橋3ルートの先陣をきり、昭和63年4月10日に開通しました。ルートは道路37.3km、鉄道32.4kmで、海峡部9.4kmに架かる6橋(下津井瀬戸大橋、櫃石島橋、岩黒島橋、与島橋、北備讃瀬戸大橋、南備讃瀬戸大橋)を総称して瀬戸大橋と呼ばれています。吊橋、斜張橋、トラス橋など、世界最大級の橋梁群です。 |

| 3)多々羅大橋(多々羅しまなみ公園)……………愛媛県越智郡上浦町大字井口 多々羅大橋(橋梁形式:3径間連続鋼箱桁斜張橋)は、中央支間長890mで世界最長の斜張橋です。当初は吊橋で計画されていましたが、斜張橋の技術の進歩を背景に、自然環境の保全や経済性などを考えて変更されました。塔頂の高さは海面より226mあり、このルートの中で最も高くなっています。 |

| 4)来島海峡大橋 来島海峡大橋は、大島と今治の間の幅約4kmの来島海峡に架かる世界初の3連吊橋です。橋上からは、瀬戸内海国立公園の景勝地として有名な来島海峡の眺めが楽しめます。桁断面は、扁平六角形断面の箱桁を採用しているため、スレンダーで優美なものとなっています。来島海峡第三大橋は、西瀬戸自動車道の中で最も長い橋で、地形及び道路線形制約から両側径間はハンガーロープで桁を吊っていません。また、今治側橋台はトンネルアンカレイジを採用し、地形改変が少なくなるように配慮されています。 |

| 5)サンポート高松整備事業……………香川県高松市浜ノ町地先 21世紀を迎え、香川県・高松市が、四国及び環瀬戸内交流圏の中で主要な役割を果たし、さらに発展していくため、国際化、情報化に対応した新しい都市拠点の創造、四国の玄関にふさわしい海陸交通のターミナル機能の強化、美しい瀬戸内海や高松城址の景観を生かしたウォーターフロントの整備など、海と市街地が近接しているという全国的にも貴重な立地特性を活かしながら、新しいまちづくりを推進している事業です。 |

| 6)野島断層保存館……………兵庫県津名郡北淡町小倉 平成7年(1995年)1月17日午前5時46分に発生したマグニチュード7.2の兵庫県南部地震は、六甲山地・淡路島と大阪湾を分ける六甲ー淡路断層系に属する活断層の一部が再活動したものです。 この地震で淡路島北西部の海岸沿いにあらわれた延長10kmに及ぶ断層が野島断層です。小倉地区では、断層崖や断層による生垣や畑のあぜ道の食い違いなど様々な断層変位地形が現れました。野島断層保存館は、この断層を、長さ140mにわたりかまぼこ型の建物で覆い保存している。 |

| 7)明石海峡大橋 明石海峡大橋(橋梁形式:3径間2ヒンジ補剛桁吊橋)は、神戸市垂水区舞子と淡路島の津名郡淡路町松帆の間に位置する全長3.911mの吊橋です。吊橋の規模を示す中央支間長(塔と塔の距離)は、世界一の1.991mを誇り、さらに主塔の高さは海面上約300mとなり、東京タワー(333m)とほぼ同じ高さになります。潮流が激しく、水深が深い明石海峡に、橋梁技術の粋が集められ、建設されました。 |

| 8)橋の科学館……………兵庫県神戸市垂水区東舞子町 1998年、明石海峡大橋開通と同時にオープンした橋のデータが満載の博物館です。館内には、風洞試験に使われていた全長40mの明石海峡大橋の模型や、夜のイルミネーションに使われている実物のライトなどが展示されている。また、200インチの大型スクリーンでは、明石海峡大橋の建設記録などが上映されている。 |

| 9)舞子海上プロムナード……………兵庫県神戸市垂水区東舞子町 明石海峡大橋の舞子側の地上から約150mの海上にある橋桁内部に設置された展望施設です。この施設からは、橋桁内部に設置された保全設備が視察できる他、ガラス張りの床からは海峡の激しい潮流や頻繁に行きかう船舶を見ることができます。 |

|

| ※ここをクリックすると拡大図を見ることができます |

|